고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

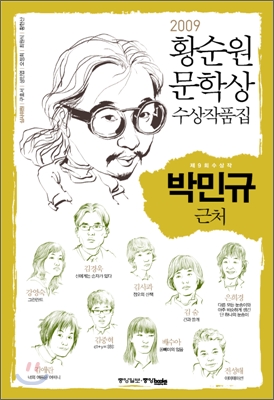

30년 전쯤 다섯 명의 친구들과 묻어놓은 타임캡슐을 간암 말기 판정을 받은 주인공 정호연이 모북으로 돌아와 혼자 들추어내며 이야기는 시작된다. <플루타이크 영웅전>과 나침반을 고민하던 어릴 적 소년은 나침반을 넣었다. 그 때의 다섯 명의 친구들은 각자의 욕망을 땅에 묻었다. 도형은 순임과 결혼하고 싶은 욕망을, 동구는 돈을 많이 벌고 싶은 욕망을 넣었다. 각자의 삶을 살며 가끔씩 만나는 친구들의 왁자지껄함과 주인공의 고통스러운 모습이 반복된다. 삶을 마무리하며 호연은 ‘근처의 삶’에 대해서 서술한다.

근처의 삶, 모두의 삶이 그러하다

삶과 죽음의 경계에 선 호연의 모습은 작품 안에서 ‘경계’를 나타내는 몇 가지로 표현된다. 먼저, 호기가 타임캡슐에 묻어둔 매미의 허물이다. 매미는 땅 속에서 오랜 시간을 잠자다 세상 밖으로 나온다. 자신을 둘러싼 허물을 벗어던지고 더운 여름날 크고 시원하고 울음을 터트린다. 새로운 삶의 모습으로 탈피하는 모습이다. 또 뜨거운 물을 끓여 티백을 넣으면 천천히 우려져서 홍차가 된다. 우려진 홍차는 더 이상 끓는 물이 아니다. 호연은 삶은 죽음을 우려내기 위해서 끓이는 뜨거운 물과 같다고 생각한다. 그가 타임캡슐에 넣었던 나침반 또한 경계를 가장 잘 표현하는 물건이다. 방위를 찾으며 끊임없이 흔들리다 딱. 그 방위를 찍어낸다. 이 ‘경계’는 죽음 앞에서의 극단적 경계를 나타낸다. 무(無)에서 유(有)로 창조되는 그 순간, 동(動)적인 순간에서 정(定)적인 순간으로 자리 잡은 그 순간. 호연은 그 경계에서 자신의 지나온 삶을 회고하고 앞으로의 삶에 대해서 고민한다. 삶과 죽음은 마치 한 순간 변화하는 그 순간이 아닐까, 그 변화하는 경계 사이에서 그는 고민하고 체념한다. 그러나 이 경계는 죽음 앞에서의 극단적인 경계만을 의미하지는 않는다고 생각한다. 우리의 일반적인 삶 또한 매 순간 경계의 칼날위에서, 나침반의 침처럼 매 순간 흔들린다. 삶은 매 순간 경계의 연속이며 흔들림의 순간이다. 그러나 나침반이 파르르 흔들리다 방위를 잡듯 우리도 그 경계 안에서 삶의 태도를 결정하고 선택한다. 의사가 제시한 두 가지의 죽음을 대하는 태도 중 호연은 죽음을 초연히 받아들이기로 결정했다. 마치 낚시꾼이 낚아 올린 붕어가 힘차게 살아보려 죽음에 저항하던 것에서 아가미만 뻐끔거리며 죽음을 받아들이듯이 말이다. 즉 삶의 구성은 각자 삶의 경계 안에서 어떤 태도를 취하며 어떤 선택을 했는지의 종합이다.

“이쪽은 삶, 이쪽은 죽음. 나는 비로소 흔들림을 멈춘 나침반이다.”

근처의 삶은 원경과 근경을 오고 간다

호연은 기획자로서의 커리어를 쌓아오며 바쁘게 살았다. 너무 바쁘게 지내다보니 가정을 꾸릴 겨를이 없었다. 그렇게 혼자인 채로 오랜 시간을 살아왔다. 그래서 죽음도 혼자 맞기로 결정했다. 그러나 오랜 친구를 가끔 그리고 자주 만나다가 그 중 순임과 가깝게 지냈다. 그녀를 만나기 전에는 죽음이 아득했고 살아온 삶 또한 아득하게 느껴졌다. 아픔의 정도는 점점 심해졌고 언젠가 그가 쓰러져도 아무렇지 않을, 그렇게 무디고 간단하게 살았다. 그 때 그는 원경의 삶을 살았다. 그러나 그녀를 만나면서 그녀와 함께 했던 시간, 그녀와 잡은 손, 그녀를 안은 품, 그녀와 나눈 대화가 마치 지금 겪은 듯 생생히 그의 앞에서 재현되었다. 통증의 정도도 많이 약해지고 이상하리만큼 좋은 기분이 계속되었다. 그 때 그는 근경의 삶을 살았다. 내가 누구와 어떤 관계를 맺고 있느냐에 따라서 삶은 근처의 삶에서 아득해지고 가까워진다. 근처의 삶을 어떻게 살아갈지를 결정하는 것은 사람이었다.

“하루는 덧없이 짧거나 더없이 길었다.”

“순간 가정을 잠시 이룬 듯했던 그 느낌의 정체는 무엇일까? 순간이지만, 순간인데도 순간이어도 혼자가 아니라는 그 기분이 나는 싫지 않았다. (...) 어느 가까운 배 한 척에 아버지와 어머니가 웃고 계셨다. 숙부와 숙모도 웃고 계셨다. 배들은 무릴 이루어 곧 커다란 은하수가 되어 흐르고 또 흘렀다. 나는 하나도 아프지 않았다. 나는 하나도 슬프지 않았다.”

“아무도 타고 있지 않은 종이배 한 척이 인도천의 바닥에 가라앉아 있었다. 깊은 물속이다.”

근처의 삶은 어떻게 확대될 수있는가

“혼미한 의식 속에서 문득 지난 연말과 크리스마스가 떠오른다. 회식을 마치고 돌아가던 어느 밤길과 문득 길을 막고 껌 한 통을 내밀던 노파가 어른거린다. 가판에서 울려퍼지던 캐롤도 생각난다. 얼맙니까? 2천원. 불과 몇 달 전의 일인데 그때의 내 삶은 지금과 전혀 다른 것이었다. 내가 먼저 죽을 수 있다는 사실을 그때의 나는 상상이나 했을까? 노파는 여전히 그곳에서 껌을 팔고 있을까? 출퇴근을 하며 근처를 매일 오간 내 삶의 의미는 무엇일까? 얼맙니까? 2천원. 돌이켜보면 그 껌은 얼마나 사소하면서도 달콤한 것이었던가.”

호연은 너무 삶이 바쁜 나머지 차 수리를 맡기지 못해서 새 차로 바꿨다. 그런 그가 자신이 6개월도 살지 못할 운명에 처해있다는 것을 알았다면, 매일같이 출퇴근을 하며 노파가 팔던 2천원의 껌을 달게 느꼈을까? 우리는 미래를 볼 수 없는 운명을 지녔다. 한 치 앞도 예측할 수 없는 상황에 살기에 우리는 어리석게 살아간다. 이는 가끔 후회로 이어지고 종종 자책이 된다. 우리가 모든 미래를 예측하며 살 수는 없지만 확실한 건 하나있다. 호연처럼 우리 모두는 삶에는 끝이 있다. 언젠가 삶이 끝나고 죽음이 있다고 생각한다면, 우리가 가지는 삶의 태도는 어떻게 달라질까? 또 어떻게 달라져야만 할까? 호연이 후회했듯, 2천원짜리 껌의 사소하지만 달콤한 맛을 음미하며 살아갈까? 이는 삶에서 일어나는 근처의 삶을 느리게 보는 태도이다. 아침의 바쁜 삶을 살아가며 캐롤도 즐겨야하고 내 입에서 퍼지는 껌의 맛도 천천히 맛봐야한다. 그러나 그러기에는 삶이 너무 바쁘다. 일상 속에서 그런 여유는 일종의 사치고 쓸모없게까지 느껴진다. 느리게 살고 싶지만 삶이 너무 바쁘니 그 근처의 삶까지 바쁘다. 조금은 자조적인 현실이기는 하지만 그 바쁨 속에서 속도를 천천히 늦춰 다시 근처의 것들을 둘러보면 삶은 풍성해지고 확대될 수 있다. 영화 <어바웃타임>의 마지막 장면도 이와 맥락을 같이한다. 영화 속 주인공 팀은 집안의 내력대로 시간을 뒤로 돌릴 수 있다. 변호사로 늘 바삐 쫓기던 그는 하루의 삶을 다시 한번 돌려 지내본다. 그랬더니 그날 바빠 보지 못했던 법정의 아름다운 모습, 거리의 사람들 등이 그에 눈에 들어온다. 삶이란 어떤 속도를 가지고 지내느냐에 따라서 축소와 확대를 반복하는 것이 아닐까하는 생각이 들었다.

'독서 > 인문 | 소설, 에세이' 카테고리의 다른 글

| 바깥은 여름, 김애란의 가리는 손_가려지는 이중성 (0) | 2020.11.15 |

|---|---|

| 한정희와 나 , 권여선의 손톱_돈이 휘두르는 삶의 범위 (0) | 2020.11.15 |

| 한 사람을 위한 마음, 이주란_나와 너의 거리는 딱 상상 가능한 만큼이다 (0) | 2020.11.15 |

| 어느 밤, 윤성희(2019)_얼음을 녹이면 땡이 된다 (0) | 2020.11.15 |

| 당신의 노후, 박형서(2018)_이 꽃 같은 존재들 (0) | 2020.11.15 |

댓글 영역